Acheuléen - Steinwerkzeuge

Schon zu einem frühen Zeitpunkt in der Geschichte der Steinwerkzeuge machte man Fortschritte bei der Formgebung und Gestaltung. Bereits vor 1,6 Millionen Jahren erscheint in Afrika das Muster einer zweiseitigen (bifacialen) Arbeitsweise. Dabei wurden von zwei gegenüberliegenden Seiten eines Steins Splitter herausgeschlagen, so dass eine Schneide entstand. Bei Choppern (Hackwerkzeugen) verläuft diese Schneide entlang eines Teils des Gesamtumfangs, wobei sie bei Discoiden (Rundformen) rundum verläuft. Es ist nicht sicher, ob diese Chopper und Discoide gezielt hergestellt wurden oder ob einige nicht viel mehr als Kerne waren, die dieses Muster dadurch bekamen, dass man Splitter dort abschlug, wo der geringste Widerstand" war. Dennoch deutet die symmetrische Form einiger Stücke bereits auf die späteren Entwicklungen in der Werkzeugherstellung hin, so dass viele Exemplare sicherlich bewusst geformt wurden. Die Zahl solcher bifacialen Werkzeuge steigt im späteren, "Entwickelten" Oldowan, wie in der Olduvai Schlucht (Olduvai Bed II), stark an.

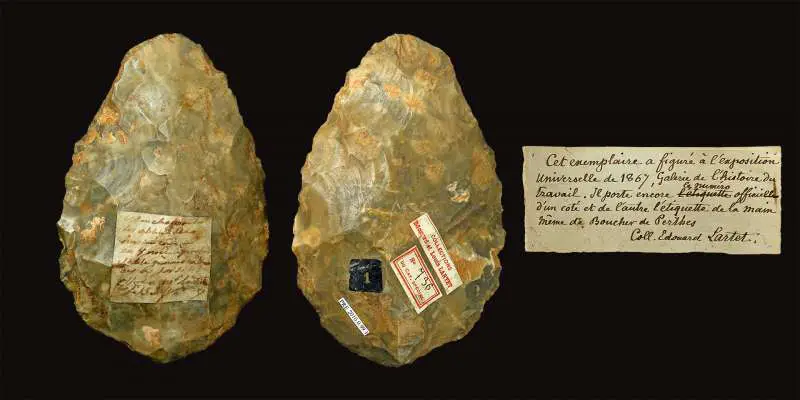

Der nächste große Schritt in der Entwicklung kam mit der Einführung einer deutlichen Längsachse bei den Werkstücken. Diese erscheinen wie ein Quantensprung in den archäologischen Aufzeichnungen - plötzlich findet man entwickelte Werkzeuge wie die so genannten Faustkeile, bei denen die Längsachse wie bei einer Walnuss verläuft und die Schneidkante der beiden zweiseitig bearbeiteten Flächen den größten Teil oder sogar den gesamten Rand des Werkzeugs bildet. Diese Faustkeile müssen ihren Zweck sehr gut erfüllt haben, denn sie wurden über mehr als eine Million Jahre hergestellt und ihre grundsätzliche Form hat sich in dieser Zeit kaum verändert. In der Alten Welt vor mehr als 100.000 Jahren gehören sie zu den zahlreichsten Fundstücken.

Faustkeile wurden vermutlich zum Zerlegen von großen Tieren und zur Bearbeitung von Holz verwendet, worauf Analysen mikroskopisch kleiner Abnutzungsspuren hinweisen. Die Werkzeuge des Acheuléen wurden meist aus Feuer- und Flintstein, Lava oder Quarzit hergestellt und sind in der Regel zweiseitig bearbeitet (Bifaces). An einigen Fundstellen sind die Werkzeuge nur grob behauen, an anderen sehen sie recht elegant und eher länglich aus.

Alle Faustkeil-Industrien werden als Acheuléen Tradition bezeichnet, nach dem französischen Fundort Saint-Acheul in der Region Picardie. Weit ältere Fundorte des Acheuléen als in Europa befinden sich in Afrika, wo die frühesten Fundstellen rund 1,5 Millionen Jahre alt sind - wie die Stellen Olduvai Bed II und Peninj, beide in Tansania, beweisen. Faustkeile findet man in Ostafrika an unterschiedlichen Fundorten wie Kariandusi, Kilombe, Isamila, Olorgesaillie und Kalambo Falls, die es der Forschung ermöglichen, ähnliche Gestaltungsideen der Menschen über einen sehr langen Zeitraum zu verfolgen. Von den Kalambo Fällen in Sambia stammen einige der ältesten erhaltenen hölzernen Werkzeuge, einschließlich einer möglichen Keule, die wahrscheinlich etwa 200.000 Jahre alt sind.

Das Acheuléen unterscheidet sich vom Oldowan durch spezialisiertere Steingeräte für bestimmte Aufgaben. Die neuen Werkzeuge bestehen aus spitzen Faustkeilen, Pickel und Spaltkeilen (Cleaver) mit gerader Schneide. Komplizierte Arbeitsgänge waren nötig, um solche Artefakte herzustellen. Das beginnt schon mit dem Auffinden geeigneter Steine und reicht bis zu den komplizierten Techniken des Abschlagens, des Formens und des Ausdünnens der Steine, bis schließlich ein spitzer Faustkeil oder die breite Schneidefläche eines Cleavers entstanden ist.

Das Acheuléen war viel weiter verbreitet als das Oldowan, so in ganz Afrika über Europa bis nach Asien. Allerdings sind unter den ältesten Spuren in Europa keine Faustkeile des Acheuléen enthalten. An frühen Fundstellen, wie Isernia in Italien (etwa 730.000 Jahre alt) und möglicherweise Vallonnet in Südfrankreich (etwa 900.000 Jahre alt) scheinen hauptsächlich Chopper und Abschläge hergestellt worden zu sein, Faustkeile erscheinen erst später, beispielsweise bei Ambrona und Torralba in Spanien sowie Boxgrove und Hoxne in Süd-England.

Weiter östlich, in Bilzingsleben in Deutschland und Vertesszöllös in Ungarn, beides wichtige Fundstellen von Fossilien des Homo erectus und des archaischen Homo sapiens, bestehen die Werkzeugsammlungen aus kleinen Gegenständen, wie zum Beispiel kleine Kerne, Hackwerkzeuge wie Chopper und zugehörige Werkzeuge aus Abschlägen. In Südost-England gibt es eine Industrie ohne Faustkeile, genannt Clactonien, bestehend aus Chopper-Kernen und Abschlag-Werkzeugen und älter als die meisten Faustkeilindustrien in Großbritannien. Die ältesten Werkzeugfunde in Europa stehen eigentlich dem Oldowan näher als dem Acheuléen, was darauf hindeutet, dass die ersten Migranten aus Afrika vermutlich noch keine Faustkeile des Acheuléen-Typs kannten. Aber vor etwa einer halben Million Jahre war die Kultur des Acheuléen auch in Europa verbreitet, wo sie bis vor etwa 200.000 Jahren angewendet wurde. In der Höhle von Arago fand man zusammen mit Fossilien von Homo heidelbergensis Acheuléen-ähnliche Werkzeuge (Tayacien-Kultur). Weitere europäische Fundstellen, wo Werkzeuge des Acheuléen gemeinsam mit Überresten von H. heidelbergensis ausgegraben wurden, sind Steinheim in Deutschland und Swanscombe in England.

Das Acheuléen ist auch im Nahen Osten, in Teilen des indischen Subkontinents, in der Mongolei und in Korea weit verbreitet. Weitgehend abwesend ist es in China. In Asien gibt es nördlich einer Linie vom Kaukasus bis in die Mongolei nur wenige Beweise für die menschliche Besiedlung, die älter als 100.000 Jahre sind. Auch den Weg nach Südostasien fanden Acheuléen Werkzeuge offenbar nie, möglicherweise weil dort den Menschen Bambus oder ähnliche Rohstoffe zur Werkzeugproduktion reichlich zur Verfügung standen. Vielleicht verhinderten auch geographische Barrieren den kulturellen Austausch der Menschen untereinander. Im Unteren Paläolithikum scheint es in allen Teilen der alten Welt erhebliche kulturelle Unterschiede gegeben zu haben, wobei die Faustkeile des Acheuléen mit Ausnahme von einigen Regionen fast überall gefunden werden.

Vor etwa 150.000 Jahren beginnt die große Faustkeiltradition zu verschwinden, vermutlich wegen innovativer Entwicklungen in der Abschlagtechnik, die mindestens 100.000 Jahre zuvor begonnen hatten, und der damit einhergehenden Spezialisierung auf Abschlagwerkzeuge. Die wichtigste Neuerung ist die Levallois-Technik, nach einem Ort in Frankreich benannt. Dazu gehört die sorgfältige Gestaltung eines Kerns durch die Entfernung vieler Abschläge von einer Fläche, mit dem Ziel der Herstellung eines ganz speziellen Abschlags, der zuletzt abgetrennt wird. Die neue Technik kam möglicherweise aus Afrika, wo sehr große Abschläge genommen wurden, um daraus Faustkeile herzustellen. Diese wurden aus großen Geröllen herausgeschlagen und dann die vorbereitende Levallois-Technik angewendet, um die richtige Form zu gewährleisten.

Es ist nicht leicht, das Alter solcher Artefakte zu bestimmen, da sie für eine Kalium-Argon Datierung zu spät auftauchen und dummerweise auch außerhalb der Möglichkeiten einer Radiokohlenstoff-Datierung liegen. Dennoch ist der Trend klar: kleinere und feinere Faustkeile, sorgfältiger geformte und retuschierte Abschlagwerkzeuge und die Anwendung der Levallois-Technik in Regionen mit geeigneten Rohmaterialien.

Bei Kapthurin in der Nähe des Baringosees in Kenia, vor rund 200.000 Jahren, werden große Faustkeile aus Levallois-Abschlägen von langen klingen-ähnlichen Abschlägen begleitet. Bei Gademotta in Äthiopien sind ähnliche Entwicklungen vor etwa 160.000 Jahren zu beobachten. Etwa zur gleichen Zeit erscheinen auch rund um das Mittelmeer und in Westeuropa Industrien mit feinen, langen Abschlägen. Bakers Hole im südöstlichen England und Rocourt in Belgien sind zwei solcher Fundstellen.