Australopithecus africanus

Australopithecus africanus ist ein ausgestorbener, aufrecht gehender Vormensch aus der Unterfamilie Australopithecinae (innerhalb der Familie Hominidae), der in Süd- und Ostafrika verbreitet war.

Historisches

Die Art Australopithecus africanus wurde im Februar 1925 von Raymond Dart in einer Ausgabe der Zeitschrift Nature ins Leben gerufen. Dart war einer der Pioniere der Paläoanthropologie und verursachte ziemlichen Aufruhr, als er einen fossilen Kinderschädel aus Taung - das Taung-Baby - als Hominiden bezeichnete. Weitere Funde von Australopithecus africanus stammen aus den Höhlen von Sterkfontein und Makapansgat. Diese Fossilien spielen seit langem eine wichtige Rolle in unserem Verständnis der frühen Evolution des Menschen (z. B. Tobias, 1983).

Steckbrief Australopithecus africanus

Die vorherrschende Meinung des wissenschaftlichen Establishments zur Zeit Darts war, dass man die Vorfahren des Menschen nur in Europa finden könnte und dass diese trotz aller zu erwartender Primitivität schon ein höher entwickeltes Gehirn besessen haben mussten.

Diese Einstellung ist besser zu verstehen, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass in jenen Tagen die einflussreichsten Wissenschaftler (Keith, Smith-Woodward) soeben dem Piltdown-Schwindel aufgesessen waren. Darts Behauptung, das Kind von Taung sei ein Hominide gewesen, wurde hauptsächlich von jenen abgelehnt, die in dem Fundmaterial lediglich einen jungen Schimpansen oder Gorilla sahen. Auch das ist verständlich, denn obendrein stammten die Überreste von einem Kind - und juvenile Fossilien eignen sich eben nicht besonders gut, um daraus Rückschlüsse auf das erwachsene Individuum zu ziehen. So glaubten viele Forscher, dass sich das Kind von Taung lediglich zu einem gewöhnlichen Schimpansen entwickelt hätte.

Aufgrund der ablehnenden oder gar feindseligen Haltung seiner Kollegen hat Raymond Dart die Ausgrabungen bei Taung nie fortgeführt, und so ist das Kind von Taung das einzige Fossil geblieben, das jemals an diesem Ort gefunden wurde. Erst zwanzig Jahre später bestätigten Fundorte wie Sterkfontein Darts Ideen.

Obwohl die Gattungsbezeichnung Australopithecus ein Mischwort aus Latein ("australo") und Griechisch ( "pithecus") ist, wurde der Name beibehalten. Er bezeichnet jene Gruppe von Vormenschen in Afrika, die sich dort vor etwa 4½ bis 2 Millionen Jahren tummelten. Den Namen Australopithecus africanus tragen heute über tausend Fundstücke aus Südafrika. Dart schloss einzig aufgrund der Position des Foramen magnum - das ist die Öffnung an der Unterseite des Schädels, durch die das Rückenmark führt - dass Australopithecus africanus aufrecht ging. Dies wurde später eindrucksvoll durch Fossilien wie STS 14 bestätigt. Einen direkten Hinweis auf den aufrechten Gang der Australopithecinen gaben die von Mary Leakey entdeckten "Laetoli Footprints", eine ungefähr 20m lange, in frischer Vulkanasche hinterlassene Fußspur.

Bildergalerie

Raymond Dart, in der Welt bestens bekannt als Finder des Taung Kindes

Smithsonian Institution Archives

Das Alter der Funde

Die frühesten Belege für Australopithecus africanus stammen von Fundorten wie Sterkfontein, Makapansgat, Gladysvale und Taung. Da die berühmten südafrikanischen Kalksteinhöhlen kaum für eine absolute radiometrische Datierung geeignet sind, ist das genaue Alter von Australopithecus africanus nicht bekannt, doch andere Tierfossilien aus den Höhlen legen nahe, dass die Ablagerungen zwischen 3,0 und 2,5 Millionen Jahre alt sind. Die hier gefundenen Fossilien stammen aus dem ausgehenden Pliozän, vor allem aus der Zeit vor 2,9 bis 2,4 Millionen Jahren. Unter den Funden aus Sterkfontein (Member 2) befinden sich auch Fossilien des möglicherweise ältesten Australopithecus africanus, datiert auf 3,5 Millionen Jahre (siehe News-Little Foot). Die Fundstücke aus der Höhle Sterkfontein sind allerdings sehr schwer zu datieren, da es durch geologische Verwerfungen möglicherweise zu einem Eindringen von jüngeren Schichten kam. Man findet dort eine heterogene Artenmischung von älteren und modernen Faunengemeinschaften, und somit ist dieses Material möglicherweise nicht älter als eine Million Jahre.

Anatomie

Die meisten postcranialen Knochen, die man Australopithecus africanus zuschreibt, liegen auch innerhalb der Variationsbreite von Australopithecus afarensis, doch könnten die Proportionen der Gliedmaßen unterschiedlich gewesen sein. STS 14 zum Beispiel ist ein 2,5 Millionen Jahre altes Fundstück aus Sterkfontein, von dem sowohl ein Hüftbein (Ossa coxae), als auch ein großer Teil der Wirbelsäule erhalten blieb. Dieser Fund zeigt eindeutig, dass diese Homininen auf zwei Beinen gingen und nicht nur einfach Affen waren. STS 14 hat sechs Lendenwirbel (moderne Menschen haben fünf, Schimpansen haben in der Regel drei).

Zähne und Ernährung

Von Australopithecus africanus kennt man sehr viele Zähne, wenn auch nicht so viele wie von Australopithecus afarensis. Sie zeigen im Vergleich zu A. afarensis mehrere wichtige Unterschiede. Vergleicht man die Größe der Zähne, beginnend mit Australopithecus anamensis über Australopithecus afarensis bis zu Australopithecus africanus (ohne Verwandtschaftsverhältnisse ausdrücken zu wollen), so nimmt die Größe der Eckzähne kontinuierlich ab, die Größe der Backenzähne hingegen nimmt in dieser Reihenfolge leicht zu.

Im Verhalten waren sich Australopithecus africanus und A. afarensis wahrscheinlich sehr ähnlich. Die Bedeutung der Eckzähne als Waffen, wie bei den Menschenaffen üblich, nimmt also immer mehr ab. Die größer werdenden Mahlzähne deuten darauf hin, dass A. africanus seine Nahrung stärker kauen mußte als A. afarensis. Allgemein ernährten sich beide von weicherer, weniger grober Kost als der spätere Australopithecus robustus. Es scheint so, als ob die Nahrungsmittel der südafrikanischen Homininen saisonal unterschiedlich war, wobei der Schwerpunkt auf einer aus Früchten bestehenden Nahrung liegt, die mit Samen und anderen harten Pflanzenteilen zerkaut wurde.

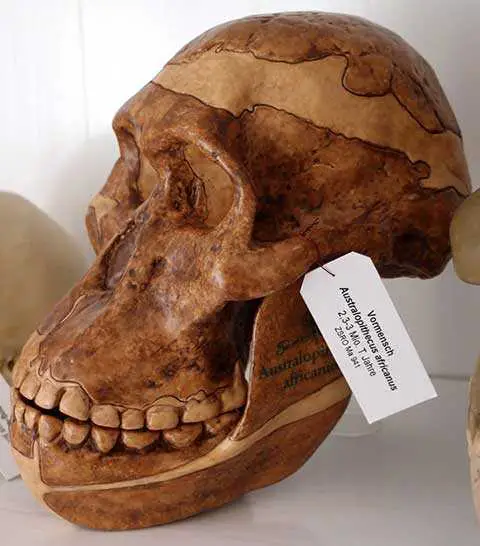

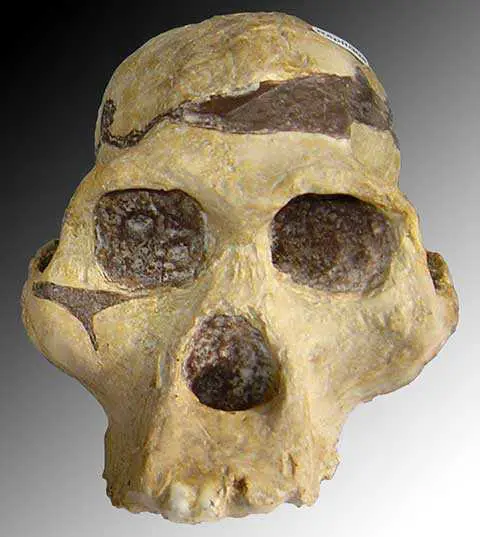

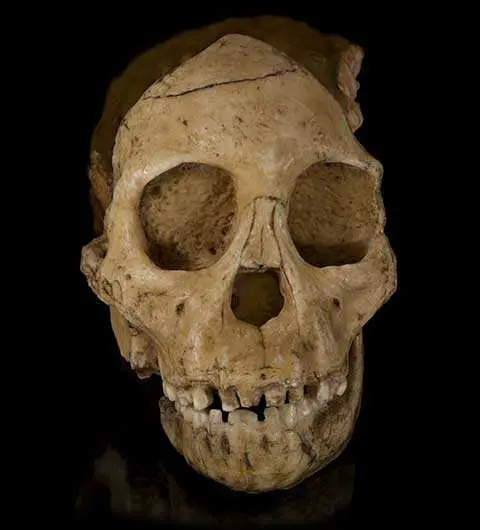

Schädel

Es gibt eine gewisse Anzahl gut erhaltener Schädel von Australopithecus africanus, die genauere Aussagen über Beziehungen zu anderen Arten zulassen. Einige der besser bekannten Stücke sind STS 5 (Mrs. Ples), ein 2,5 Millionen Jahre alter Schädel eines männlichen Erwachsenen mit einem Gehirnvolumen von 485 Kubikzentimeter, STS 71, ein 2,5 Millionen Jahre alter, männlicher Teilschädel mit einem geschätzten Gehirnvolumen von 428 Kubikzentimeter, STW 505, ein Individuum mit einem geschätzten Gehirnvolumen von 625 Kubikzentimeter, und das Typusexemplar für Australopithecus africanus, das Taung-Baby. Das Gesicht der africanus Schädel ist eine Mischung aus modernen und archaischen Merkmalen, mit Ähnlichkeiten (und Unterschieden) zu Australopithecus afarensis.

Die Beziehung zu A. afarensis

Der Australopithecus africanus wird von verschiedenen Forschern aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Einige sehen in ihm eine regionale Variante - oder Unterart - von Australopithecus afarensis. Andere vermuten, dass es sich um zwei völlig unterschiedliche Arten handelt, und einige meinen, Australopithecus africanus ist der Nachfahre von Australopithecus afarensis. Weitere wichtige Fragen sind, ob die Fossilien zu zwei oder mehr Arten gehören, ob sie von einer einzigen Art mit ausgeprägtem sexuellen Dimorphismus stammen, oder ob sie von einer einzigen Art stammen, die sehr variabel war. Es scheint sich die Ansicht durchzusetzen, dass A. afarensis und A. africanus den Status der getrennten Arten verdienen, sowohl wegen der offensichtlichen Unterschiede im Fundmaterial als auch wegen der geografischen Entfernung von beiden. Eine weitere sehr wichtige Frage in der Debatte ist, ob und in welcher Verwandtschaftsbeziehung Australopithecus africanus zum modernen Menschen steht.

Literatur

Raymond A. Dart: Australopithecus africanus: The man-ape of South Africa. Nature, Band 115 (1925), S. 195-199 (Der Artikel als pdf)

Tobias P. V.1983. Hominid evolution in Africa. Can. J. Anthropol. 3:163-190

McHenry H. M. 1986. The first bipeds: A comparison of the A. afarensis and A. africanus postcranium and implications for the evoluion of bipedalism. Journal of Human Evolution. 15:177-191

Tobias, P.V. 1992. "New researches at Sterkfontein and Taung with a note on Piltdown and its relavence to the history of paleo-anthropology." In Transactions of the Royal Society of South Africa, vol. 48, pp. 1-14.

Johanson, D., und B. Edgar. 2000, Lucy und ihre Kinder. Spektrum akad. Verlag ISBN: 3-8274-1049-5