Ardipithecus ramidus

Im Jahr 1994 fanden Forscher einen Unterkiefer sowie postcraniale Teile des Skeletts eines einzelnen Individuums, das heute als Ardipithecus ramidus bekannt ist. Erst im Jahr 2009 wurden noch ausstehende Analysen dieses Fundes beendet und veröffentlicht. Die Ergebnisse zerstreuten alle Zweifel, ob Ardipithecus ramidus aufrecht ging oder nicht..

Dieser frühe, nun bekanntermaßen aufrecht-gehende, fossile Hominide wurde anfangs zur Gattung Australopithecus gestellt, doch Tim White und Kollegen haben nach anschließender, genauerer Analyse signifikante Unterschiede zwischen ramidus und allen anderen Arten von Australopithecus festgestellt, dass sie für den Fund die neue Gattung Ardipithecus (von "ardi", was in der Sprache der Afar soviel wie "auf dem Boden oder Grund laufen" bedeutet) schufen. Das Epitheton ramidus kommt von "ramid" und bedeutet in der Sprache der Afar "Wurzel"

Bildergalerie

Der ersten Veröffentlichung über Ardipithecus ramidus (White et al. 1994) lagen 17 Fossilien zu Grunde, die man bis Ende 1993 fand. Diese Exemplare wurden von verschiedenen Fundstellen westlich des Awash River in der Afar-Senke bei Aramis in Äthiopien zusammengetragen.

Anatomie

Während des Studiums der Anatomie von Ardipithecus ramidus stellte sich immer deutlicher heraus, dass heutige Schimpansen wahrscheinlich kein besonders gutes Modell abgeben, wenn man den Körperbau der frühesten Vormenschen beschreiben will.

Aufrechter Gang

Ardipithecus ramidus hatte relativ lange Fingerglieder, wie ein Menschenaffe, was nahelegt, dass er die meiste Zeit in den Bäumen verbrachte. In der Erstbeschreibung von 1994 blieb zunächst die Frage offen, ob Ardipithecus ramidus bereits aufrecht gehen konnte. Erst in der 2005 veröffentlichten Beschreibung der Funde aus Gona schließen die Autoren aus der Form von Zehenknochen auf die Fähigkeit, auf zwei Beinen zu gehen (Sileshi Semaw et al. 2005). Erst die Autoren der 2009 veröffentlichten Studien sehen es schließlich als gesichert an, dass Ardipithecus ramidus sich am Boden aufrecht fortbewegen konnte, wenngleich in einer „primitiveren“ Weise als Australopithecus afarensis.

Die Fossilien zeigten zudem, dass sich Männchen und Weibchen in ihrem Körperbau weit mehr ähnelten, als als dies bei den späteren Australopithecinen der Fall ist. Große Unterschiede in der Körpergröße bezeichnet man als Sexualdimorphismus, der bei Ardipithecus wohl nur schwach ausgeprägt war.

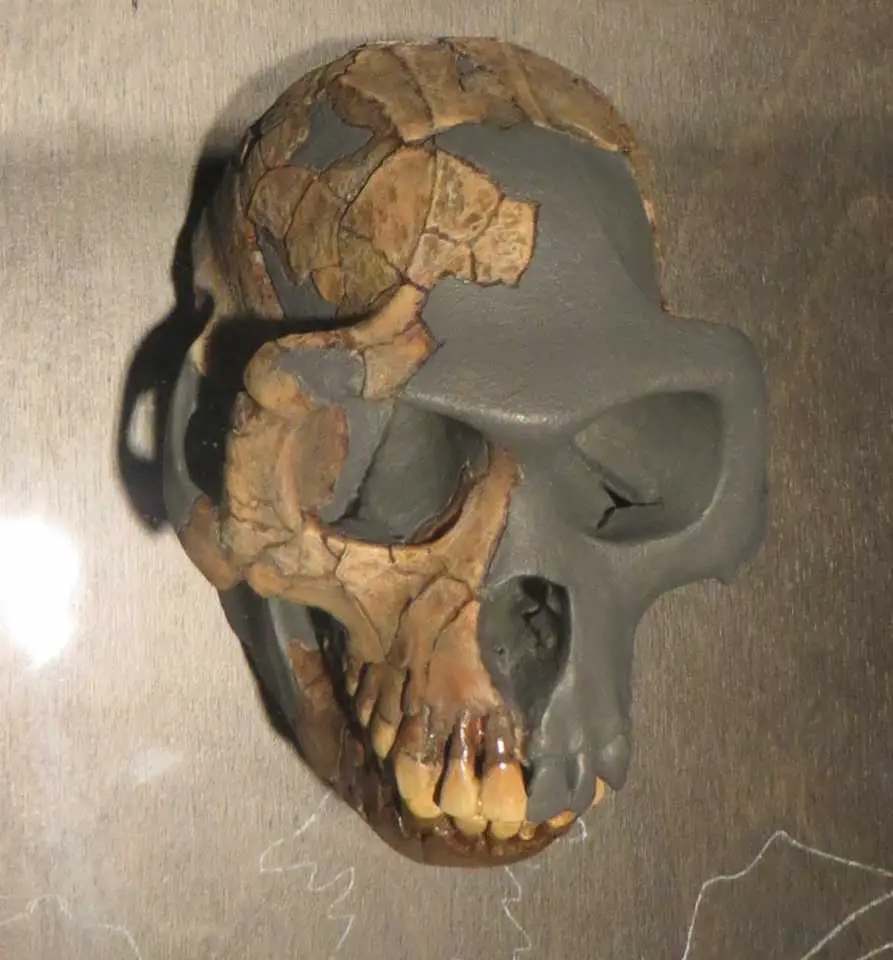

Gebiss

Die Untersuchung der zahlreichen fossilen Zähne zeigte, dass die Eckzähne des Oberkiefers bei Ardipithecus ramidus annähernd gleich groß waren, wie die Eckzähne von weiblichen Schimpansen (Pan troglodytes) oder männlichen Bonobos (Pan paniscus). Allerdings fehle allen fossilen Eckzähnen die lange, dolchartige Krone der Schimpansen, so die Autoren der Studie aus dem Jahr 2009.

Diese auffällige, längliche Krone der oberen Eckzähne kennt man bei fast allen heutigen männlichen Primaten. Sie ist auch bei vielen fossilen Primaten nachweisbar und gilt als ein Merkmal, das die gemeinsamen Vorfahren aller heute lebenden Affen besaßen. Dieses Merkmal ist demnach bei Ardipithecus ramidus verloren gegangen und später bei den Vertretern der Gattung Australopithecus und Homo weiter reduziert worden.

Die Forscher schließen aus dieser anatomischen Besonderheit auf ein verändertes Sozialverhalten innerhalb der Gruppen der Vor- und Frühmenschen. Die dolchartigen Eckzähne werden von heutigen Primatenmännchen unter anderem als Waffe zur Klärung von Rangordnungen innerhalb der eigenen Gruppe und bei Kämpfen mit Individuen anderer Gruppen eingesetzt. Die dramatische Reduzierung der männlichen Eckzähne legt nahe, dass sich das Sozialverhalten, insbesondere das Imponiergehabe der Männchen verändert hat, schon lange bevor die Homininen ein vergrößertes Gehirn entwickelten und Steinwerkzeuge benutzten (Suwa et al. 2009).

Das Alter der Funde

Alle Homininenfossilien und die anderer Wirbeltiere sowie Beifunde von Holz und Samen wurden zwischen Schichten vulkanischen Ursprungs gefunden, die recht genau auf ein Alter von 4,389 beziehungsweise 4,388 Millionen Jahre datiert werden konnten. Somit sind alle Fossilien von Ardipithecus ramidus definitiv ungefähr 4,4 Millionen Jahre alt.

Lebensraum

Anhand der Fundschicht konnte man nicht nur das Alter, sondern auch die Umwelt rekonstruieren, in der Ardipithecus ramidus lebte. Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um stark bewaldetes, flaches Fluss-Schwemmland. Zu diesem Schluss gelangte man durch repräsentative fossile Überreste von Arten, deren heutige Entsprechungen in solchen ökologischen Umgebungen leben. Nachdem nun die Annahme bestätigt wurde, dass Ardipithecus ramidus ein Zweibeiner war, so ist nicht zuletzt durch diese Funde davon auszugehen, dass sich der aufrechte Gang der Homininen in einer Waldumgebung entwickelt hatte, und nicht erst, als die Savannen als Lebensraum erschlossen wurden.

Literatur

White, T. D., G. Suwa und B. Asfaw. 1994. Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia. Nature 371: 306 - 312. DOI: 10.1038/371306a0

Sileshi Semaw et al. 2005. Early Pliocene hominids from Gona, Ethiopia. Nature 433, Nr. 7023, pp. 301–305. DOI: 10.1038/nature03177

White T. D, Asfaw B., Beyene Y., Haile-Selassie Y., Lovejoy C. O, Suwa G., WoldeGabriel, G. 2009. Ardipithecus ramidus and the Paleobiology of Early Hominids. In: Science 326, Nr. 5949, pp. 75–86. DOI: 10.1126/science.1175802

Suwa G., et al. 2009. Paleobiological Implications of the Ardipithecus ramidus Dentition. Science 326, p. 69