Australopithecus afarensis

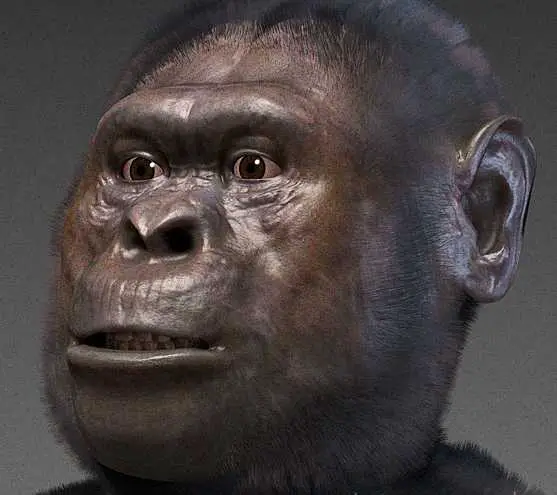

Australopithecus afarensis aus dem mittleren und späten Pliozän Äthiopiens, Tansanias und Kenias ist nach Australopithecus anamensis eine der ältesten und primitivsten Arten von Australopithecus. Der Vormensch lebte eine relativ lange Zeitspanne vor 4,5 bis 2,8 Millionen Jahren in den baumbestandenen Savannen des Rift Valleys in Ostafrika. Diese frühen Hominiden waren in Bezug auf die Körpergröße extrem geschlechtsdimorph, wobei die kleinsten Individuen ein Gewicht von nicht mehr als 30 Kilogramm erreichten, die größten wahrscheinlich doppelt so viel.

Steckbrief Australopithecus afarensis

Australopithecus afarensis gehört zu den besser bekannten Arten unter den Australopithecinen, schon allein wegen der Menge an Fossilien, die dieser Art zugeschrieben werden. A. afarensis wurde 1978 von Donald Johanson und Tim White beschrieben. Ihre Arbeit führte bis in die 1980er Jahre zu hitzigen Debatten über die Gültigkeit dieses Taxons. Heute akzeptiert jedoch die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler diese Art und reiht sie in die Schlange der Anwärter auf den Titel "Vorfahr des Menschen" ein.

Das vielleicht vollständigste Exemplar eines A. afarensis ist das Fundstück AL 288-1 (besser bekannt unter dem Namen „Lucy“), ein 3,2 Millionen Jahre altes Einzelskelett, das im November 1974 bei Hadar in Äthiopien gefunden wurde.

Neben „Lucy“ gibt es noch andere wichtige Exemplare, so etwa ein Fund mit dem bedeutungsschwangeren Namen „Die erste Familie“ (A.L. 333-105) oder der Schädel AL 444-2, sowie AL 129-1A + 1B, ein komplettes Kniegelenk. Erwähnen muss man hier auch unbedingt die Fußabdrücke von Laetoli, die Mary Leakey 1977/78 freilegte sowie das Typusexemplar LH 4, das anatomisch als besonders charakteristisch für die Art gilt.

Anatomie

A. afarensis kann anatomisch in zwei chronologische Kategorien eingeteilt werden, nämlich frühe Exemplare die vor 3,9-3,5 Millionen Jahren lebten und späte vor 3,5-2,8 Millionen Jahren. Zu den frühen A. afarensis gehören Fundstücke aus Laetoli, Belohdelie und vielleicht Sibilot, während die Funde aus Hadar und Maka hauptsächlich die späteren Formen repräsentieren dürften.

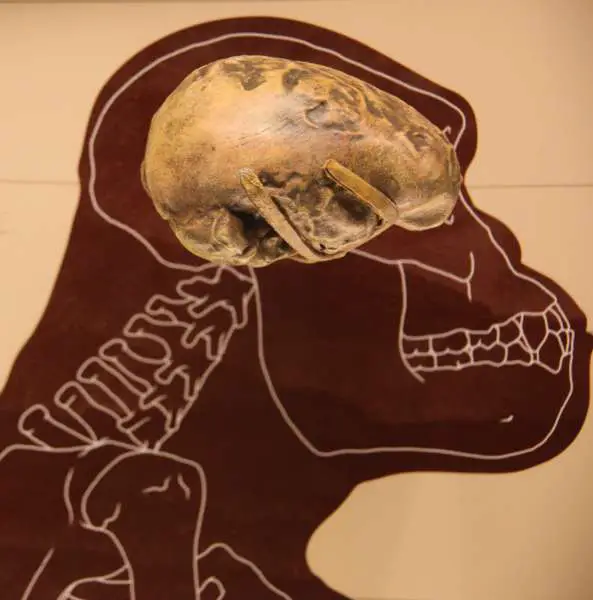

A. afarensis war etwa 30 bis 50 kg schwer und erreichte eine Körpergröße von 1,20 m. Die Größe des Gehirns entsprach weitgehend der heutiger Schimpansen, jedoch sind die Backenzähne deutlich größer als bei Schimpansen von ähnlicher Statur. Die Art war daher wohl auf die Zerkleinerung recht grober Pflanzenteile spezialisiert, wie man sie in den an den tropischen Regenwald anschließenden Savannen findet. Aus der Anatomie der Schulterblätter und der Arme kann man Rückschlüsse auf eine noch vorhandene Fähigkeit zum Klettern in den Bäumen ziehen. Die Fingerknochen der Hand waren stärker gebogen als beim heutigen Menschen. Überwiegend dürften diese Vormenschen jedoch aufrecht gegangen sein.

Fundort Laetoli

Eine große Anzahl von Fundstücken stammt aus Laetoli in Tansania, ungefähr 50 km südlich der Olduvai-Schlucht. Die meisten Stücke wurden zwischen 1974 und 1979 von Mary Leakey gefunden und von Tim White wissenschaftlich beschrieben. Die Überreste sind zwischen 3,76 und 3,56 Millionen Jahre alt, so etwa LH 15 mit einem Alter von 3,46 Millionen Jahren. Die Überreste bestehen zum größten Teil aus Zähnen und Kiefern, jedoch befindet sich auch ein Teil des postcranialen Skeletts eines Kindes darunter (LH 21).

Die Gebisse aus Laetoli gehören zu den komplettesten, die man von frühen Homininen kennt. Die Eckzähne zeigen noch die ursprünglichen, markanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wobei sich die Eckzähne der Männchen zum einen durch ihre Größe und zum anderen durch die sich verjüngenden Zahnkronen von den Weibchen unterscheiden. Die Art besaß relativ die größten Zähne aller Homininen, vergleichbar etwa mit Schimpansen.

Die Fußspuren von Laetoli

Einer der weithin bekanntesten Überreste von Laetoli sind die berühmten Fußspuren. Es hat viele Interpretationen der Abdrücke gegeben, etwa welche Spezies sich da in der Vulkanasche verewigte, wie viele Individuen es waren, welche Geschlechter beteiligt waren und wie der aufrechte Gang dieser Homininen wohl ausgesehen haben mag. Heute sind sich die Wissenschaftler weitgehend einig: Eine Gruppe von Australopithecus afarensis, die dort vor ungefähr 3,56 Millionen Jahren entlang marschierte, war der Verursacher der einzigartigen Zeugnisse aus der Zeit der Vormenschen, die eindeutig belegen, dass die frühesten Vorfahren der Menschen bereits aufrecht gingen.

Bildergalerie

Andere Fundorte

Andere wichtige Fundorte sind der Turkwel Fluss an der Grenze zwischen Kenia und Uganda, wo man 3,5 Millionen Jahre alte Stücke fand, sowie der 3,4 Millionen Jahre alte Fundort Maka in Äthiopien.

Unter den Turkwel-Funden befinden sich auch Handgelenkknochen (WT 22944), die als sehr menschenähnlich beschrieben werden, besonders auffällig ist das Fehlen jeglicher Anpassung an den Knöchelgang, wie ihn etwa Gorillas und Schimpansen praktizieren. Die Anatomie der Handwurzelknochen deutet auf erhöhte Beweglichkeit der Finger sowie des Handgelenks hin. Dies schließt ein leistungsfähiges Hakenbein (Os hamatum, einer der acht Handwurzelknochen) ein, welches wiederum auf einen Karpaltunnel (Canalis carpi, ein Nerven-Muskeldurchgang an der Hand) hinweist, der zweimal so groß ist, wie bei einem modernen Homo sapiens. Deshalb hatten die Australopithecinen womöglich einen sehr leistungsfähigen Griff, der auf eine noch teilweise arboreale (baumlebende) Lebensweise hindeutet.

Am Fundort Maka konnte man ebenfalls interessante Überreste ausgraben, darunter den oberen Teil eines Oberschenkelknochens (Femur), zwei teilweise erhaltene Unterkiefer (Mandibula), ein Stück einer Elle (Ulna) und ein fast kompletter Oberarmknochen (Humerus). Der Oberschenkelknochen gehörte einem für diese Zeit ziemlich großen Individuum (ungefähr 45 Kilogramm) und wird allgemein als männlich eingestuft. Der Oberschenkelknochen ist ein starker Beweis für den aufrechten Gang von A. afarensis. Der Oberarmknochen ist morphologisch dem viel kleineren Oberarmknochen von AL 288-1 (Lucy) sehr ähnlich, was das hohe Maß an sexuellem Dimorphismus zeigt, der für die Art bezeichnend ist. Der kompletteste der vier Kiefer von Maka trägt die Bezeichnung VP 1/2. Er vereinigt viele Charakteristika der Art A. afarensis in sich, wie etwa parallele hintere Zahnreihen, große Schneide- und Eckzähne und die dreieckförmigen Kronen der dritten Molaren.

Hadar in Äthiopien ist das größte und jüngste Fundareal, das darüber hinaus auch die höchste Variabilität unter den einzelnen afarensis-Fundstücken aufweist. Manche Forscher glauben daher, dass dort mindestens zwei oder mehr Arten gelebt haben, andere dagegen sind sich sicher, dass bei Hadar ausschließlich A. afarensis vorkam. Die meisten scheinen jedoch letztere Annahme zu vertreten. Die Funde umspannen einen Zeitraum von 3,4 bis 2,96 Millionen Jahre, unter ihnen viele der gut erforschten Exemplare wie etwa AL 288-1, AL 333 und AL 444-2. Die Überreste aus Hadar stammen von schätzungsweise 40 bis 100 Individuen.

Die Umwelt von Hadar vor dreieinhalb Millionen Jahren scheint ein Mix aus Savanne und Waldland gewesen zu sein, und nicht nur Grasland, wie viele Forscher ursprünglich angenommen haben. Der Nahrungserwerb dürfte relativ unspezialisiert gewesen sein. Früchte, Beeren, Nüsse, Samen, Schösslinge, Knospen und Pilze standen zur Verfügung. Unterirdische Wurzeln und Knollen konnten ausgegraben werden. Im Wasser und am Boden lebende kleine Reptilien, Jungvögel, Eier, Weichtiere, Insekten und kleine Säugetiere wurden vermutlich auch nicht verschmäht. Einige wichtige Unterschiede zwischen dem Gebiss des frühen A. afarensis aus Laetoli und der jüngeren Fundstücke aus Hadar könnten mit der verschiedenartigen Umwelt zusammenhängen, in denen die Gruppen lebten.

Sozialverhalten

Die soziale Struktur der Gruppen, in denen A. afarensis lebte, ist schwierig zu rekonstruieren. Die Kombination von kleinen Eckzähnen mit erheblichen Unterschieden in der Körpergröße der Geschlechter ist einzigartig unter nichtmenschlichen Primaten, vergleichbar vielleicht nur mit heute lebenden Menschen. Viele Wissenschaftler (Lovejoy, 1981; Kay, 1981) schließen wegen der kleinen Eckzähne der Männchen auf eine monogame Gruppenstruktur, und Lovejoy hat vorgeschlagen, dass der Größenunterschied der Geschlechter sowohl verschiedene Muster bei der Nahrungssuche widerspiegelt, als auch bei der Stategie zur Abwehr von Fressfeinden. Nach Lovejoys Ansicht vertrauten die vielleicht mehr terrestrischen Männer auf ihre Körpergröße, um Raubtiere abzuschrecken, während sich die kleineren Weibchen und der Nachwuchs versteckten oder vielleicht auf Bäume kletterten. Ähnliche Unterschiede bei der Abwehr von Fressfeinden beobachtet man bei den Brazza-Meerkatzen, einer im Wald lebenden Affenart, die oft in monogamen Gruppen organisiert ist und in Bezug auf die Körpergröße einen ähnlichen Geschlechtsdimorphismus wie A. afarensis aufweist.

Andere Forscher (Hrdy und Bennett, 1981) sind der Meinung, dass der Größendimorphismus mit einer polygynen Sozialstruktur dieser frühen Hominiden zusammenhängt. In diesem Fall würde die Reduktion der Eckzähne nichts mit der sozialen Struktur zu tun haben, sondern müsste auf ernährungstechnische Anpassungen zurückgeführt werden (Jolly, 1970). Im Hinblick auf die Vielfalt in den gesellschaftlichen Gruppen sowohl bei heutigen Menschenaffen als auch bei Menschen scheint es unwahrscheinlich, dass wir jemals in der Lage sein werden, die sozialen Gepflogenheiten der frühen Hominiden genau zu rekonstruieren, noch dazu, wenn wir Analogien zum heute einzigen, zweibeinigen Primaten, nämlich uns selbst, zur Argumentation heranziehen (Fleagle, 1988).

Die Fossilien von A. afarensis sind für die Erforschung der menschlicher Evolution deshalb so wichtig, weil sie neben Australopithecus anamensis und Ardipithecus ramidus zu den frühesten Homininen gezählt werden können. Die vielen Knochenüberreste des Bewegungsapparates beweisen eindrucksvoll die Zweibeinigkeit der Art. Zähne, Kiefer und postcranialen Skelettteile scheinen einen evolutionären Trend darzustellen, der A. afarensis eindeutig auf eine Linie mit dem modernen Menschen stellt.

Literatur

C. J. Jolly. 1970. The Seed-Eaters: A New Model of Hominid Differentiation Based on a Baboon Analogy. Man New Series, Vol. 5, No. 1 (Mar., 1970), pp. 5-26

C. Owen Lovejoy. 1981. "The Origin of Man". Science. Vol. 211 no. 4480 pp. 341-350. DOI: 10.1126/science.211.4480.341

Kay, R. F. 1981. The nut-crackers: a new theory of the adaptations of the Ramapithecinae. American Journal of Physical Anthropology, 55, 141-152. DOI: 10.1002/ajpa.1330550202

T. D. White, G. Suwa, W. K. Hart, R. C. Walter, G. WoldeGabriel, J. de Heinzelin, J. D. Clark, B. Asfaw, E. Vrba. 1993. "New discoveries of Australopithecus at Maka in Ethiopia". In Nature 366, 261-265. DOI: 10.1038/366261a0

Leakey, M.D., R.L. Hay, G.H. Curtis, R.E. Drake, M.K. Jakes, and T.D. White. 1976. "Fossil hominids from the Laetoli Beds, Tanzania." In Nature, vol. 262, pp. 460-465.

Johanson, D., und B. Edgar. 2000, Lucy und ihre Kinder. Spektrum akad. Verlag ISBN: 3-8274-1049-5

Schrenk, Friedemann. 2001, Die Frühzeit des Menschen. Der Weg zum Homo sapiens. C.H.Beck ISBN: 3-406-48030-6

Hay, R. L., Leakey M.D., Die versteinerten Fußspuren von Laetoli. In Spektrum der Wissenschaft, 1982