Australopithecus deyiremeda

Australopithecus deyiremeda ist die neue Artbezeichnung (Haile-Selassie, 2015) eines frühen Homininen, der vor 3,3 bis 3,5 Millionen Jahren im Norden Äthiopiens lebte, etwa zur selben Zeit und im selben geografischen Gebiet wie Australopithecus afarensis. "deyiremeda" bedeutet in der Sprache der ortsansässigen Afar "naher Verwandter".

Die Entdecker glauben, dass es sich bei A. deyiremeda um eine neue Spezies handelt. Wenn das stimmt, dann könnten einige unsichere Fossilien, die bislang vorsichtig dem A. afarensis zugeordnet wurden, zu A. deyiremeda gehören. Einige Anthropologen sind jedoch der Meinung, dass die Benennung von A. deyiremeda als neue Art zu früh kommt und es mehr Fossilien erfordert, als derzeit zur Verügung stehen.

Bildergalerie

Rekonstruktion

Laura Dempsey

Fund

Cleveland Museum of Natural History

Entdeckung

Am 4. März 2011 wurden drei fossile Kieferknochen im Woranso-Mille Untersuchungsgebiet in der Afar-Region von Äthiopien gefunden. Die Fundstelle liegt etwa 523 km nordöstlich von Addis Abbeba und 35 km nördlich von der Fundstelle Hadar, wo 1974 die berühmte Lucy gefunden wurde.

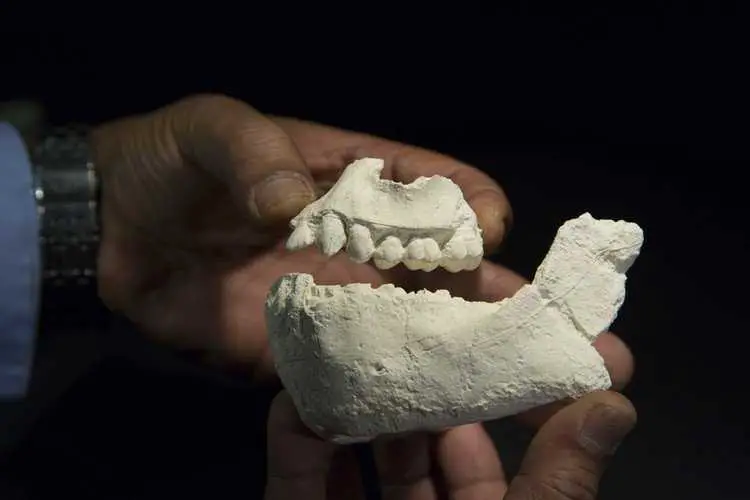

Die Fossilien umfassen einen Teiloberkiefer, zwei Unterkiefer und einige andere Fragmente. Sie wurden in Sedimenten bei der Fundstelle Burtele entdeckt, die auf ein Alter zwischen 3,3 und 3,5 Millionen Jahre datiert werden konnten. Die Überraschung: zur selben Zeit und in der selben Gegend lebte vor mehr als 3 Millionen Jahren auch Lucy's Art Australopithecus afarensis. Die Burtele-Kieferknochen zeigen in vielen Aspekten große Ähnlichkeit mit A. afarensis, aber es gibt auch deutliche Unterschiede: einige der Zähne haben unterschiedliche Wurzelstrukturen, die Zähne sind generell kleiner, die Wangenknochen zeigen mehr nach vorne, der Unterkiefer ist größer und einige Zähne haben einen dickeren Zahnschmelz, was auf eine härtere, stärker abrasive Nahrung hindeuten könnte.

Die Fossilien von Australopithecus deyiremeda

Das zur Beschreibung von Australopithecus deyiremeda verwendete Fossil (der Holotypus) ist ein Oberkiefer mit Zähnen, der am 4. März 2011 auf der Oberfläche eines schluffigen Tonbodens bei Burtele entdeckt wurde. Die Paratypen (zur Beschreibung hinzugezogene Fossilien) sind zwei Unterkiefer, die am 4. und 5. März 2011 ebenfalls auf der Oberfläche gefunden wurden. Ein Unterkiefer stammt von der selben Stelle wie der Holotypus, der andere wurde an einer nahe gelegenen Stelle, genannt Waytaleyta, entdeckt. Der Oberkiefer des Holotypus wurde in einem Stück gefunden (außer einem Zahn, der in der Nähe lag), während vom Unterkiefer zwei Hälften gefunden wurden, die ungefähr zwei Meter voneinander gelegen haben. Der andere Unterkiefer, der ebenfalls als Paratypus diente, wurde etwa 2 Kilometer östlich von den Burtele-Exemplaren gefunden.

Bedeutung

Die Entdecker (Haile-Selassie, 2015) glauben, dass A. deyiremeda wahrscheinlich ein Nachkomme von A. afarensis ist und möglicherweise ein Vorfahr der nachfolgenden Homininen einschließlich der Gattung Homo und der Gattung Paranthropus ist, deren Mitglieder oft als "robuste Australopithecinen" bezeichnet werden.

Viele Wissenschaftler sind lange davon ausgegangen, dass vor 3 bis 4 Millionen Jahren zu keinem Zeitpunkt mehrere Vormenschenarten nebeneinander lebten, sondern dass immer nur eine einzige Vormenschenart über die Zeit jeweils eine neue Vormenschenart hervorbrachte. Darauf schienen zumindest die Fossilienfunde bis zum Ende des 20. Jahrhunderts hinzuweisen. Allerdings hat die Benennung von Australopithecus bahrelghazali aus dem Tschad und Kenyanthropus platyops aus Kenia, die beide zur gleichen Zeit wie Lucys Spezies lebten, diese lang gehegte Annahme auf den Prüfstand gezwungen. Obwohl eine Reihe von Forschern skeptisch war was die Gültigkeit dieser Arten anging, so hat die Veröffentlichung von Haile Selassie (2012, evolution-mensch.de berichtete) eines 3,4 Millionen Jahre alten, teilweise erhaltenen Fußes aus Burtele einiges an Klarheit über die Wahrscheinlichkeit von mehreren frühen Homininenarten in der Zeit vor 3 bis 4 Millionen Jahren gebracht.

Auch der fossile Teilfuß aus Burtele stammt, wie die neuen Fossilien, nicht von einem Australopithecus afarensis, soviel scheint festzustehen. Trotz des ähnlichen geologischen Alters und der geografischen Nähe der Fundorte haben die Forscher den Fuß wegen fehlender Zusammenhänge noch nicht der neuen Art zugeordnet. Unabhängig davon bestätigt die neue Art Australopithecus deyiremeda aber unwiderlegbar, dass in diesem Zeitraum in der Tat mehrere Arten nebeneinander existiert haben.

Diese Entdeckung hat wichtige Auswirkungen auf unser Verständnis der Ökologie von frühen Homininen. Sie wirft auch wichtige Fragen auf, beispielsweise wie mehrere Arten von frühen Homininen gleichzeitig in einem kleinen geographische Gebiet leben konnten und wie sie die Ressourcen ihrer Umwelt nutzten.

Vorsichtige Meinungen

Einige Anthropologen sind der Meinung, man brauche mehr Beweise, bevor man zu der Schlussfolgerung gelangt, dass Australopithecus deyiremeda eine neue Spezies ist. Carol Ward von der University of Missouri, Columbia, sagte, dass die Fossilien "außerhalb der Variationsbreite aller bisher beschriebenen Arten liegen," aber dass mehr Fossilien erforderlich seien, um einen gültigen Vergleich mit anderen Fossilien anstellen zu können. Sie sagt, dass neben "Lucy" andere Australopithecinen gelebt haben könnten, die sich an eine Vielzahl von ökologischen Nischen angepasst haben könnten. Tim D. White hat argumentiert, dass mehr Beweise nötig seien, bevor man zu dem Schluß gelangen könne, dass die abweichenden Merkmale der neuen Fossilien nicht nur Variationen innerhalb der Art Australopithecus afarensis sind. William Kimbel, ein Paläoanthropologe an der Arizona State University, ist der Meinung, dass die Unterschiede zwischen den neuen Fossilien und A. afarensis "ziemlich subtil sind."

Literatur

Yohannes Haile-Selassie, Luis Gibert, Stephanie M. Melillo, Timothy M. Ryan, Mulugeta Alene, Alan Deino, Naomi E. Levin, Gary Scott, Beverly Z. Saylor. 2015. New species from Ethiopia further expands Middle Pliocene hominin diversity. Nature, 2015; 521 (7553): 483. DOI: 10.1038/nature14448

Yohannes Haile-Selassie, Beverly Z. Saylor, Alan Deino, Naomi E. Levin, Mulugeta Alene, Bruce M. Latimer. 2012. A new hominin foot from Ethiopia shows multiple Pliocene bipedal adaptations Nature, DOI: 10.1038/nature10922