Homo erectus

Als die Paläoanthropologie noch eine junge Wissenschaft war, kannte man nur zwei verschiedene Spezies von frühen Menschen: den Neandertaler und den Homo erectus. In den frühen 1960er Jahren änderte sich dies jedoch (siehe Homo habilis) und die menschliche Ahnenreihe schien mit mehreren Vertretern der Gattung Homo bestückt gewesen zu sein, als man bis dahin annahm.

Aufgrund dessen, dass Homo erectus der Paläoanthropologie schon lange bekannt ist, gehört er heute zu den am besten erforschten Mitgliedern der Gattung Homo. Sein Platz in der Ahnenreihe des Menschen schien also gefestigt. Doch der Sockel, auf den man Homo erectus hob, scheint nun zu bröckeln, denn einige Wissenschaftler stellen seinen derzeitigen Platz in der menschlichen Evolution in Frage.

Steckbrief Homo erectus

So sind einige Wissenschaftler wie der Multiregionalist Milton Wolpoff der Meinung, dass "erectus" kein gültiges Taxon ist, obwohl derzeit nur wenige seiner Kollegen seiner Auslegung zustimmen. Andere glauben, dass manche Überreste von Homo erectus einer anderen Spezies zugeordnet werden sollten. Nach dieser Denkschule würden die asiatischen und späten afrikanischen Funde den Namen erectus beibehalten, die frühen afrikanischen Funde sollten jedoch als Homo ergaster und die europäische Funde als Homo heidelbergensis klassifiziert werden.

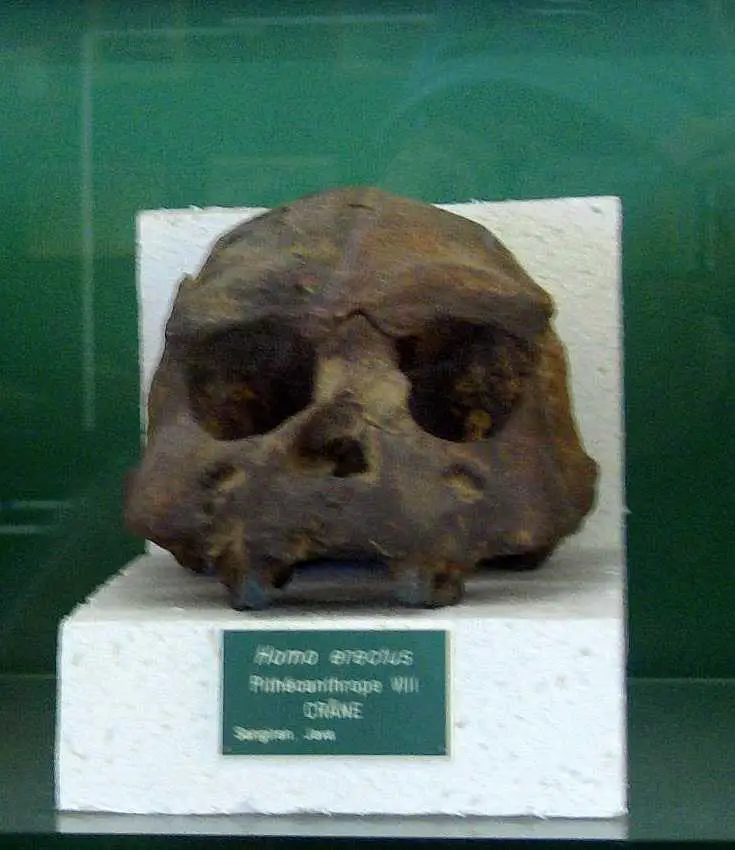

Homo erectus (ursprünglich als Pithecanthropus erectus bezeichnet) wurde 1894 von Eugène Dubois beschrieben, nachdem er 1891 bei Trinil auf der Insel Java in Indonesien Überreste von diesem Frühmenschen fand (Trinil 2). Dubois wurde von Alfred Russell Wallaces' Überzeugung inspiriert, dass die Ursprünge des modernen Homo sapiens in Südostasien zu finden seien. Dubois meldete sich nach seinem Medizinstudium schon früh als Arzt bei der Königlich-holländischen Ostindien-Armee und suchte anfangs auf der Insel Sumatra nach Fossilien. Dort hatte er nur wenig bis gar keinen Erfolg, doch dann grub er auf Java an einem Uferabschnitt des Solo-Flusses einen dicken, mit einer Mineralschicht überzogenen Homininenschädel aus. Dubois veröffentlichte seinen Fund einige Jahre später, erntete jedoch mit der Behauptung, einen Vorfahren des Menschen entdeckt zu haben, vom damals alles dominierenden britischen wissenschaftlichen Establishment nur Spott und Hohn. Wütend und desillusioniert schloss Dubois seinen Fund in eine Kiste ein - so die Legende - und versteckte sie unter einem Fußboden in seinem Haus. So konnte dieser wichtige Fund für lange Zeit von keinem Wissenschaftler untersucht werden.

Dubois' Fund wurde nach dessen Tod mit den chinesischen Schädeldecken aus Zhoukoudian verglichen und daraufhin benannte man Dubois' Pithecanthropus in Homo erectus um. Abgesehen vom modernem Homo sapiens war Homo erectus jener Menschentyp, der sich am weitesten über die gesamte Alte Welt ausbreitete. Funde von Homo erectus wurden aus England, aus Südafrika, aus Indonesien und fast allen anderen Teilen der Erde gemeldet. Die Fundorte decken ganze Kontinente ab, von Afrika über Asien nach Europa. Die europäischen Fund werden in jüngerer Zeit wieder verstärkt als Homo heidelbergensis bezeichnet, siehe dort.

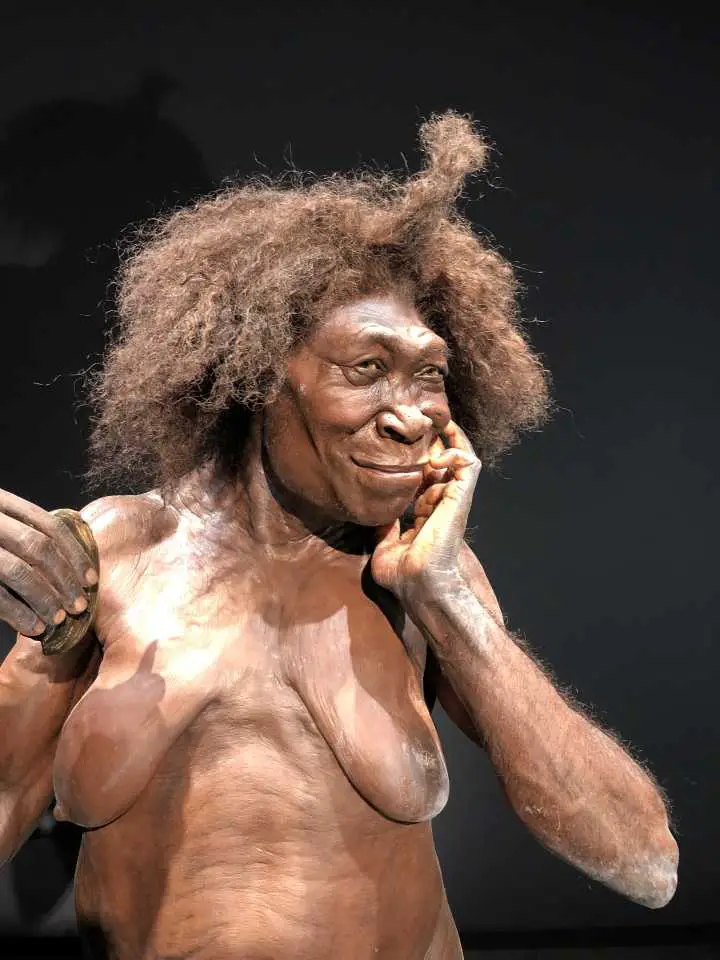

Bildergalerie

Die Datierungen von Homo-erectus-Funden wurden und werden immer älter, während Homo-habilis-Überreste in immer jüngeren Ablagerungen gefunden werden. Dies macht eine Abstammung des Homo erectus von Homo habilis zunehmend unwahrscheinlicher (Leakey et. al. Nature 2007). Es gibt Exemplare von Homo erectus, die auf ein Alter von mindestens 1,8 - 1,9 Millionen Jahre datiert werden. Bei der Frage nach dem evolutionären Schicksal von Homo erectus herrscht bei den Wissenschaftlern Uneinigkeit. Jene, die Homo ergaster als eigenständige Spezies anerkennen, halten den evolutionären Weg des Homo erectus für eine Sackgasse, die von Afrika nach Asien führte, wo er schließlich ohne Nachfolger ausstarb. Jene, die Homo erectus als einen Vorfahren des modernen Homo sapiens sehen, meinen ebenfalls, dass zumindest die asiatischen Exemplare einen ausgestorbenen Seitenzweig repräsentieren. Andere wiederum sehen alle ergaster-, heidelbergensis- und erectus-Exemplare als zu Homo sapiens gehörend.

Diese Sicht wird verständlich, wenn man diese Spezies wegen der Anagenese als "Chronospezies" einstuft. Einige Forscher unterstützen die Vorstellung der Anagenese als einen gültigen Mechanismus der Artbildung nicht, da hier der Übergang zwischen den Spezies in einem nicht greifbaren Bereich liegt, wohingegen es "klare" Grenzen in der Kladogenese gibt*. Die Methode der Artbildung ist jedoch bei beiden die gleiche. Deshalb ist dies eine Frage der Semantik und der sich unterscheidenden Ansichten.

Es gibt Exemplare von Homo erectus, die aus sehr langen, unterschiedlichen Zeitspannen stammen und ein riesiges, geografisches Gebiet abdecken. Die Merkmale dieser Exemplare sind sehr ähnlich und zeigen einen Trend hin zu den modernen Menschen. Einige der Merkmale, die Homo erectus mit Homo sapiens teilt sind etwa die Zunahme der Gehirngröße (erectus ungefähr 900 cm³, sapiens ungefähr 1350 cm³) oder die Verkleinerung des Zahnsystems mit einhergehender Abnahme der Kiefergröße. Bei Homo erectus findet man erstmals eine Verkleinerung der Armknochen (besonders des Unterarms), die ziemlich genau den modern-menschlichen Gliederverhältnissen entsprechen. (Am meisten fällt diese Ähnlichkeit zwischen Homo erectus und modernen Menschen auf, die sich an tropische Verhältnisse angepasst haben). Weiter Merkmale sind: Die Entwicklung einer tonnenförmigen Brust und die Herausbildung einer hervorstehenden Nase sowie der Trend hin zu einer ähnlichen Körpergröße wie moderne Menschen.

Eins der wichtigsten Fundstücke von Homo erectus ist der Nariokotome Boy mit der Katalognummer KNM-WT 15000, den man im deutschen Sprachraum gelegentlich auch "Turkana Junge" nennt. Dieses Exemplar wurde 1984 von einem Team unter Leitung von Richard Leakey und Alan Walker bei Nariokotome in Kenia ausgegraben. Es handelt sich dabei um das vollständigste frühmenschliche Skelett, das je entdeckt wurde. Wie so oft zuvor war auch hier der Kenianer Kamoya Kimeu der Finder. Zu Recht gilt er als erfolgreichster Fossilienjäger der Welt. Das von ihm entdeckte Exemplar wurde auf ein Alter von 1,6 Millionen Jahre datiert und wird von einigen Forschern als Homo ergaster klassifiziert. Für andere gehört der Nariokotome Boy jedoch definitiv zu Homo erectus. Das verhältnismäßig vollständige Skelett erlaubte ein ausführliches Studium der Anatomie von Homo erectus und hat zu vielen weiterführenden Erkenntnissen über diese Frühmenschen geführt.

Eine Besonderheit in der Anatomie des Turkana-Jungen ist der schmale Rückenmarktkanal, der Anlass zu vielen Spekulationen gab. Nach Ansicht einiger Forscher könnte dies bedeuten, dass KNM-WT 15000 sehr kleine Zwischenrippenmuskeln besaß, welche u.a. für die Atmungskontrolle während des Sprechens verantwortlich sind. Es handelt sich bei dem Turkana Jungen jedoch um einen Jugendlichen, und der Durchmesser des Rückenmarkkanals hätte sich während des Erwachsenwerdens noch um 30% vergrößert (Kreger, 2005). Obwohl der Rückenmarkkanal relativ zur Körpergröße recht schmal ist, bewegt sich dieser immer noch im Variationsbereich moderner Menschen, wenn auch am unteren Ende. Jedenfalls scheint diese Tatsache ein sehr dünnes Argument zu sein, um spezifische Aussagen über die Sprachfähigkeit von frühen Homininen zu machen. Wenn man davon ausgeht, dass der Turkana Junge mit seinen anatomischen Merkmalen innerhalb des Bereichs von Homo liegt, so scheint es unwahrscheinlich, dass der schmale Rückenmarkskanal seine Sprechfähigkeit verhindert hätte. Zudem handelt es sich um ein jugendliches Exemplar und daher stehen Aussagen über die Sprechfähigkeit der gesamten Spezies, die aufgrund dieses Merkmals gelegentlich gemacht werden, auf sehr wackeligen Beinen.

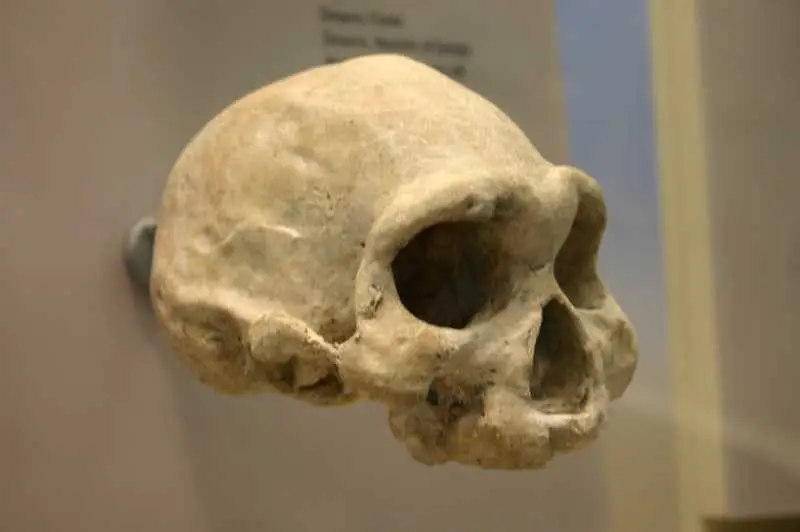

Ein anderes, sehr wichtiges Exemplar, auch in Hinsicht auf die Geschichte der Paläoanthropologie, ist das Fundstück mit der Katalognummer KNM-ER 3733. Dieser Schädel wurde 1975 von einem Team unter Leitung von Richard Leakey bei Koobi Fora in Kenia entdeckt und auf ein Alter von ungefähr 1,75 Millionen Jahre datiert. Wegen des leichteren Baus des Schädels (verglichen mit KNM-WT 15000, dem Turkana Boy) nimmt man allgemein an, dass der Schädel zu einem weiblichen Individuum gehörte. Er zeigt eine niedrige Schädelwölbung, was auch typisch für den asiatischen Homo erectus ist. Eine leichte Keilausbildung befindet sich an der Mittellinie des Schädels, der einst ein Gehirn mit 848 cm³ Volumen umschloss. Der Schädel zeigt klare Anhaltspunkte für eine vorspringende Nase und hat doppelt gewölbte Überaugenwülste.

Ein weiterer afrikanischer Homo erectus trägt die Katalognummer KNM-ER 3883. Dieser offenbar männliche Schädel stammt möglicherweise aus der gleichen Population wie KNM-ER 3733. Er wurde im gleichen Gebiet bei Koobi Fora gefunden. Der gut erhaltene Schädel dieses Homo erectus wurde auf ein Alter von 1,57 Millionen Jahre datiert. Grob geschätzt barg der Schädel ein Gehirn von gleicher Größe wie ER 3733 (minimal 804 cm³, aber wahrscheinlich größer) und zeigt ebenfalls klare Anhaltspunkte für eine vorspringende Nase.

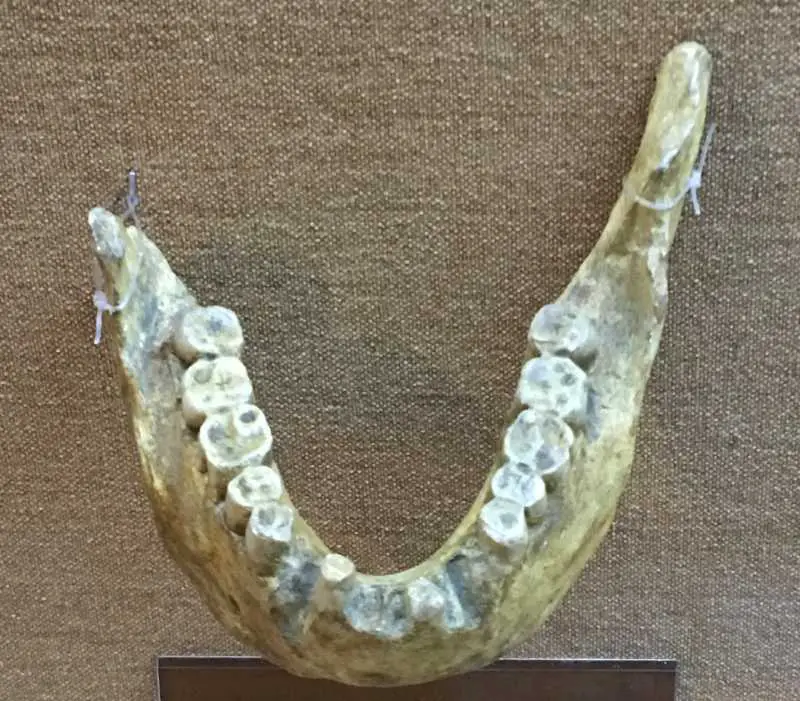

Die Exemplare von Homo erectus aus China gehören zu den ersten Frühmenschenfunden, die je entdeckt wurden. Die verschiedenen Stücke vom Drachenknochenhügel aus der Höhle von Zhoukoudian wurden in den späten 1920er Jahren entdeckt. Alle Stücke gingen (außer zwei Zähnen, die zu Untersuchungen ins Ausland geschickt wurden) in den Wirren des 2. Weltkriegs verloren. Der Fund bestand aus fünf Schädeldecken, mehreren Gesichtsfragmenten, elf Unterkiefern und 147 einzelnen Zähnen. Diese Knochenteile wurden von Franz Weidenreich für eine für damalige Verhältnisse unglaublich genaue Rekonstruktion des "Peking-Menschen" verwendet, und so konnten sich auch nachfolgende Forschergenerationen ein recht genaues Bild des chinesischen Homo erectus machen, obwohl keine Originale mehr zur Verfügung standen. Eine neuere Rekonstruktion wurde von Ian Tattersall und G. Sawyer angefertigt, wobei die beiden Wissenschaftler ausschließlich Fragmente benutzten, die ihrer Meinung nach von einem männlichen Individuum stammten. In Weidenreichs ursprünglicher Rekonstruktion flossen sowohl männliche, als auch weibliche Schädelteile ein. Der neuerlich rekonstruierte Schädel zeigt ein massiveres und mehr vorspringendes Gesicht, einen breiteren Nasenbereich und eine größere Schädelkapazität. Auch zeigt die neue Rekonstruktion größere Ähnlichkeit mit anderen Homo erectus Schädeln aus anderen Teilen der Welt. Die Originalfossilien wurden auf ein Alter zwischen 500.000 und 400.000 Jahre datiert.

Die fünf verschollenen Schädeldecken hatten eine mittlere Schädelkapazität von 1043 cm³. Die Gesichtsknochen waren massiv, und die Unterkiefer sehr robust. Sie zeigten einige Unterschiede zum afrikanischen Homo erectus, wie etwa robustere Überaugenwülste und dickere Schädelwände.

Die javanischen Fundstücke sind ein Quell ständiger Kontroversen. Kein Exemplar aus Indonesien ist an einem gut datierten Fundort ausgegraben worden. Oft wurden sie von Einheimischen gefunden und später an Forscher verkauft. Die älteren Funde, datiert auf ein Alter von etwa 1,7 Millionen Jahren, werden kontrovers diskutiert. Beispielsweise wurde das Modjokerto-Kind 1936 von einem angestellten Handwerker entdeckt, das Exemplar wurde erst Jahrzehnte später "datiert", indem man das Material begutachtete, das an dem Schädel haftete. Basierend auf diesen Informationen aus dem Fundgebiet bestimmte man das Alter ähnlicher Schichten und so ermittelte man für Sangiran 17 ein Alter von 800.000 Jahren und für Trinil 2 ein Alter von 400.000 Jahren.

Der am besten erhaltene Schädel unter den Fossilien aus Java ist Sangiran 17. Dieses Exemplar wurde 1969 von einem Bauern bei Sangiran auf Java, Indonesien entdeckt. Sangiran 17 war ein wichtiges Exemplar für die Beweisführung der sog. Multiregionalisten. Jene Forscher vertreten die multiregionale Hypothese, wonach Homo erectus früh aus Afrika ausgewanderte und sich in Asien unter dem Gen-Einfluss verschiedener afrikanischer, europäischer und asiatischer Populationen zum Homo sapiens entwickelte. In Indonesien soll diese angenommene Ahnenreihe mit Modjokerto beginnen und über Sangiran 17 und die Funde von Sambungmachan und Ngandong bis zu den heutigen modernen Javanern führen. Einige der Merkmale, die angebracht werden, um diese Abstammung zu belegen sind u.a. ein langes, relativ flaches Stirnbein sowie ein vorspringendes Gesicht mit massiven, flachen Wangenknochen. Es gibt keine klare Abgrenzung zwischen Nasenbereich und unterem Gesichtsteil.

Sangiran 17 selbst zeigt tatsächlich mehrere Merkmale, die ihn von anderen Populationen des Homo erectus unterscheiden. Viele dieser Merkmale passen zum multiregionalen Evolutionsmodell.

Homo erectus (oder die verschieden Spezies, die man möglicherweise noch unter dieser Bezeichnung einordnen könnte) ist für das Verständnis der Ursprünge unserer eigenen Art Homo sapiens äußerst wichtig. Es war nämlich im mittleren Pleistozän vor etwa 780.000 bis 125.000 Jahren, als sich das moderne menschliche Skelett entwickelte, als die modern-menschlichen Schädelmerkmale sich zu entwickeln begannen und als das Gehirn eine bedeutende Größenzunahme erfuhr. Das mittlere Pleistozän ist auch deswegen eine wichtige Zeitspanne, weil hier erstmals viele als "menschlich" bezeichnete Verhaltensweisen auftreten. So gab es eine entwickelte Steinwerkzeugindustrie, man beherrschte und kontrollierte das Feuer und auf dem Speisezettel stand eine regelmäßige fleischliche Kost, was wiederum effektive Jagdtechniken voraussetzte. Es ist die Zeit, als sich das Erscheinungsbild und das Verhalten dorthin entwickelten, was wir heute im Allgemeinen als "menschlich" bezeichnen würden. Eindrucksvoll wird diese dynamische Zeit durch die Funde von Dmanisi in der Kaukasus-Republik Georgien belegt, den bislang letzten Funden von Homo erectus (oder ergaster), die man sicher auf eine Zeit vor 1,7 Millionen Jahren datieren konnte.

Literatur

Sartone, S.; 1971. Observations on a new skull of Pithecantropus erectus from Sangiran, Central Java. Proc. Acad. Sci. Amst. B, 74, 185-194.

Bräuer, G., and E. Mbua. 1992. "Homo erectus features used in cladistics and their variability in Asian and African hominids." In Journal of Human Evolution, vol. 22, no. 2, pp. 79-108.

Brown, F., J. Harris, R. Leakey, and A. Walker. 1985. "Early Homo erectus skeleton from west Lake Turkana, Kenya." In Nature, vol. 316, pp. 788-792.

Clark, J.D., J. de Heinzelin, K.D. Schick, W.K. Hart, T.D. White, G. Woldegabriel, R.C. Walter, G. Suwa, B. Asfaw, E. Vrba, and Y.H. Selassie. 1994. "African Homo erectus: Old radiometric ages and young Olduwan assemblages in the Middle Awash Valley, Ethiopia" In Science, vol. 264, pp. 1907-1909.

Clarke, R.J., and F.C. Howell. 1972. "Affinities of the Swartkrans 847 hominid cranium." In American Journal of Physical Anthropology, vol. 37, no. 3, pp. 319-335.

Clarke, R.J., F.C. Howell, and C.K. Brain. 1970. "More evidence of an advanced hominid at Swartkrans." In Nature, vol. 225, pp. 1219-1222.

Dubois, E. 1894. Pithecanthropus erectus, eine menschenaehnliche Übergangsform aus Java. (Landesdruckerei, Batavia).

Dubois, E. 1926. "On the principle characters of the cranium and the brain, the mandible and the teeth of Pithecanthropus erectus." In Proceedings of the Academy of Science Amst., vol. 27, pp. 265-278.

Franciscus, R.G., and E. Trinkaus. 1988. "Nasal morphology and the emergence of Homo erectus." In American Journal of Physical Anthropology, vol. 75, no. 4, pp. 517-527.

Grine, F.E., W.L. Jungers, and J. Schulz. 1996. "Phenetic affinities among early Homo crania from East and South Africa." In Journal of Human Evolution, vol. 30, no. 3, pp. 189-225